文教委員会4日目。本日は教育振興基本計画、利用料見直しに関する参考人招致を中心に委員会が開催されています。

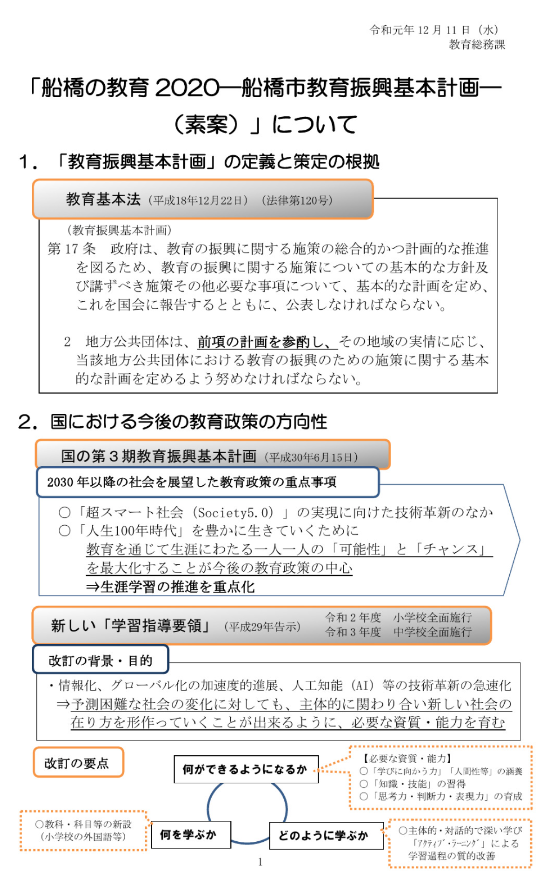

Ⅰ、教育振興基本計画

船橋の教育の今後10年間の長期展望となる教育振興基本計画「船橋の教育2020」が示されました。今後はパブリックコメント、つまり市民の意見募集を12月15日~1月14日に行います。

その上で2月の教育委員会会議で決定されます。

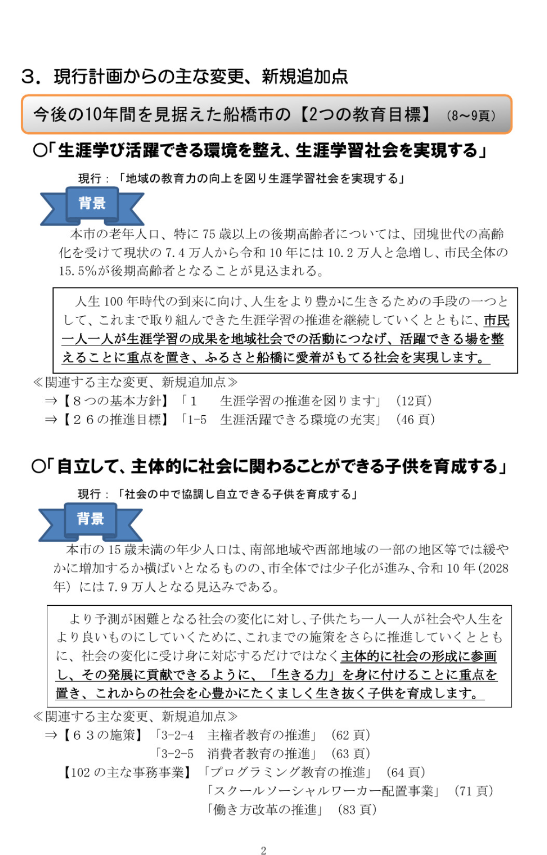

今回の計画案の主な特徴は次の2点です。

- 生涯学習の推進に重点をおく

- 学校教育における主体的な学びに重点を置く

Ⅱ、計画に対する私の質問、意見

1、大学との連携を強化するべきではないか。

船橋市内、近隣には日大、東邦大、千葉工大など多くの大学があるこの大学という外部資源をもっと活かして生涯学習などに活かして欲しい。

2、市立船橋高校をどうしていくのか?

(前回までは計画の中に「市船の魅力を高める」、「施設を充実する」という方針が示されていたが)今回は市立船橋に言及が無かった。もっと盛り込むべきです。

3、不登校

この10月文科省通知により「学校復帰前提策からの転換、不登校は問題行動ではない。家庭や地域も学びの場を」という大きな転換があったので、それを盛り込むべき。→文科省通知に関する記事https://news.yahoo.co.jp/byline/ishiishiko/20191125-00151696/

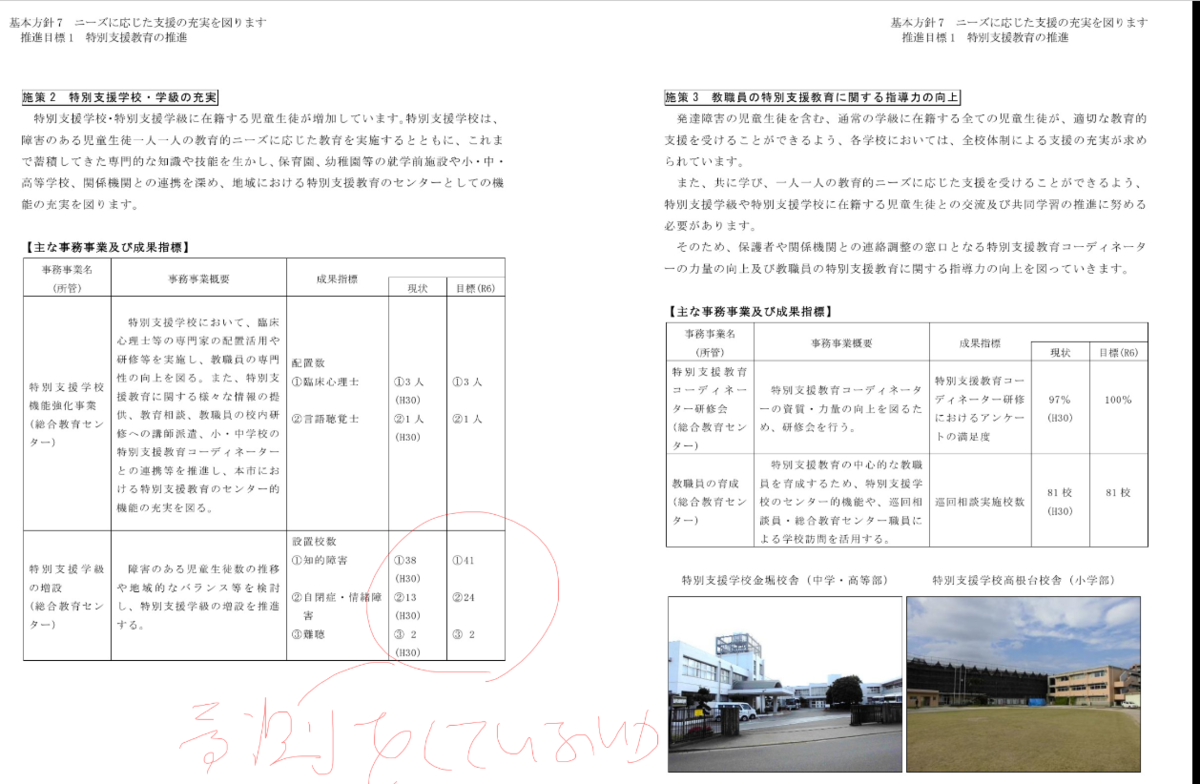

4、特別支援教育

船橋市内には小学校54、中学校27校あるにも関わらず、特別支援教室の設置増は緩やかです。インクルーシブ教育(障がいのある人も無い人も共に学び合う)の観点からもより積極的な設置が求められる。特に聞こえ(難聴)の教室は中学には無い。現在県立特別支援学校から教員派遣してもらい船橋中にてサテライトでやってもらっているが、高い目標を掲げるべき。

Ⅲ、利用料の見直しに関する参考人招致

連日議論を重ねている公民館、体育施設の料金見直しについてです。より市民の意見を直接聞こうということで利用団体を参考人としてお呼びすることになりました。参考人というとちょっとイメージが悪いですが、「議案の審査のために利害関係者や学識経験者などに委員会、本会議への出席を意見を聴く」というものです。刑事事件などにおける重要参考人とは違います。海老川特別委員会でも大学の先生に専門的な知見をいただこうということで参考人としてお呼びしたことがあります。

- 12月13日(金)

- 13時~ 文化ホール利用団体(NPO法人ふなばし演劇鑑賞会)

- 12月17日(火)

- 10時~ 茶華道センター利用団体(船橋市茶道連盟)

- 11時~ 体育施設利用団体(船橋市体育協会)

Ⅳ、つまがりの今日の所感

- 自前の教育施設(小中学校や公民館)は計画の対象としているが、大学や私立幼稚園にも踏み込んで計画の対象として欲しい。

- 市立船橋高校は船橋が誇る全国に知名度のある学校です。市としてあえて市立高校を設置しているわけですから、計画の中に位置付けるべきだった思います。

- 特別支援学級のうち自閉・情緒学級を大きく増やしていくことは良いのだが知的障害の学級の目標値が低い。また難聴(聞こえ)の学級の中学校設置について消極的なのは残念です。

- 今日は利用料見直しに向けて利用団体の意見を直接聞こうとなりました。3団体の参考人招致を決めました。全委員の総意として、この積極的な動きとなった事は大変貴重な事です。明日、来週としっかりと聞いてきたい。

他の「市役所・公民館・図書館」記事一覧

-

週刊つまがり

週刊つまがり

【週刊つまがり動画配信 #225】「我慢」が当たり前を終わらせよう

先日、仕事の関係で、「介護現場における暴力・ハラスメント」をテーマにした研修を受けてきました。県内各地から、施設やデイサービスで働く生活相談員の方々、約100名が集まり、主にカスタマーハラスメントについて学ぶ内容でした。 […] -

週刊つまがり

週刊つまがり

【週刊つまがり動画配信 #211 】地域のことはまず地域で

現職の伊東市長に学歴詐称の疑いがあるという報道を見て感じたことです。 まず、学歴詐称は「当選のために嘘の経歴を公表した」とみなされれば、公職選挙法に違反し、最高裁でも失職とした判例があります。もし事実であれば法的にアウト […] -

活動報告・お知らせ

活動報告・お知らせ

船橋一直線!129号 親愛なる船橋の皆様へ

船橋一直線のつまがり俊明 皆さん、こんにちは。つまがり俊明です。船橋生まれ、船橋育ち、47才です。20歳の時に政治を志し、いつかはふるさと船橋の市長になりたいと思い研鑽を積んできました。民間ベンチャー企業を皮切りに、総務 […] -

週刊つまがり

週刊つまがり

【週刊つまがり動画配信 #191 】職員を守るための政治的中立性

地方公務員法第36条に(政治的行為の制限)が定められています。その事についてお話しします。 5月18日八千代市長選挙、6月1日に松戸市長選挙、6月22日船橋市長選挙、同日に鎌ヶ谷市長選挙と周辺市で首長選挙が目白押しです。 […]